民族问题在世界范围内广泛存在,具有普遍性、长期性、复杂性、特殊性和国际性。民族问题关系到国家的治与乱,处理不好,会破坏国家经济、政治、社会秩序,造成社会动荡与国家分裂;民族问题关系到社会进与退,任何国家、地区都不可能在矛盾冲突和动荡不安中前进;民族问题关系到人民福与祸,民族团结和睦,则天下大定、国家大治、社会快速进步、人民安居乐业。总之,民族问题事关国家安全、影响世界格局。

统一的多民族国家,不仅是中国的国情之一,也是中国的优势之一。少数民族人口1.14亿,占全国总人口的8.49%,民族自治地方占全国国土面积的64%。当今世界,民族问题日益成为热点问题,而中国总体上呈现出民族团结的大好局面,表明中国的民族理论方针政策及其实践是正确的,为民族团结、政治稳定、经济发展、社会进步创造了良好条件。

民族团结是中国共产党治国理政的核心议题。毛泽东奠定了中国民族政策的基础框架,习近平则在新时代赋予民族团结以新的内涵。从毛泽东确立民族平等制度根基,到习近平构建中华民族共同体,中国共产党始终遵循“实事求是、与时俱进”的理论品格。新时代需以文化认同凝聚精神力量,以高质量发展夯实物质基础,最终实现中华民族伟大复兴的共同体愿景。

一、毛泽东民族观的核心要义

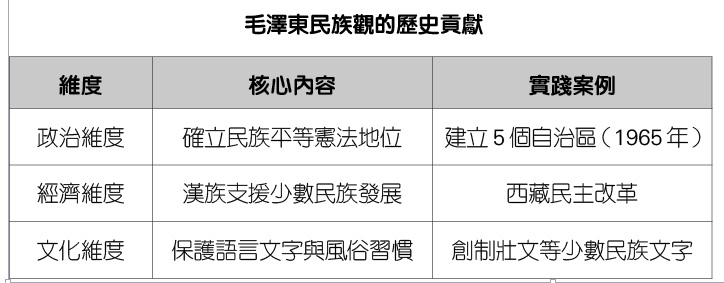

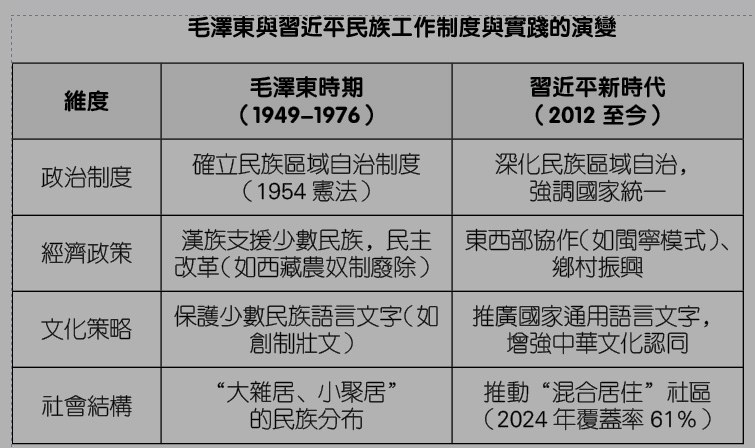

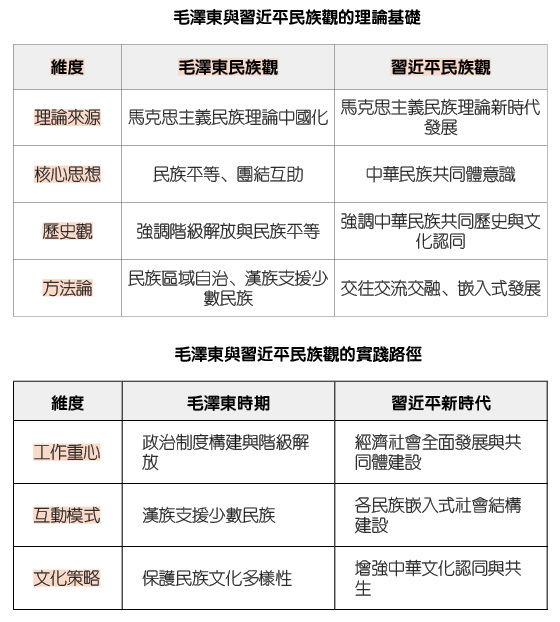

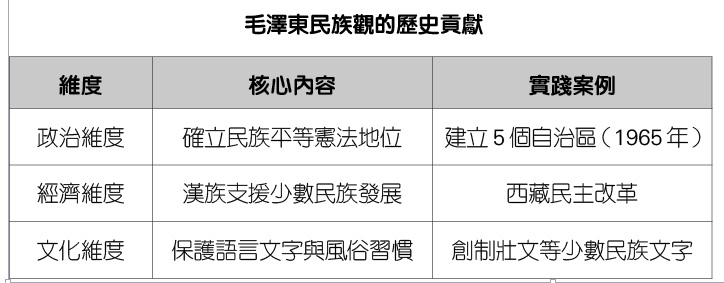

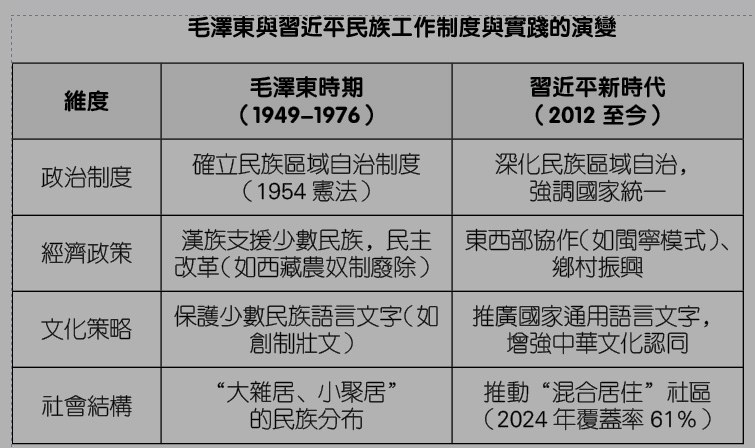

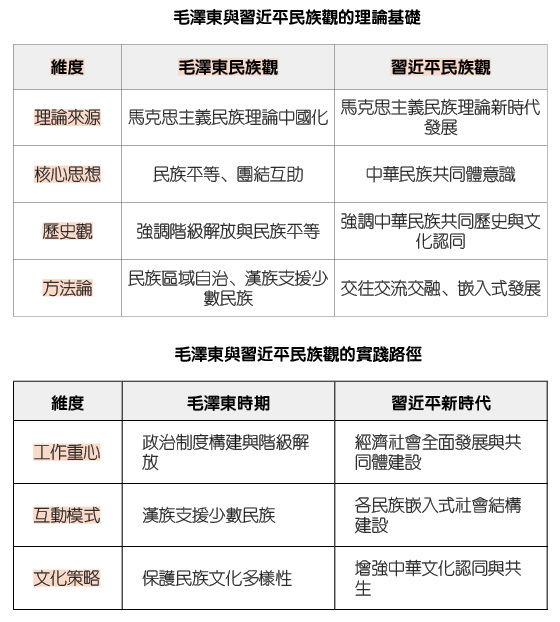

毛泽东民族观是马克思主义民族理论中国化的开创性成果,提出了“各民族一律平等”的政治主张,根本立场是民族平等与团结,并将民族平等确立为宪法原则(1954年宪法),强调“汉族与少数民族的关系是兄弟关系”。长征途中。毛泽东就明确指示“团结好彝族”(1935年冕宁讲话),将民族团结视为革命胜利的关键策略。其民族理论包含三个维度:政治平等(确立民族区域自治制度),经济互助(汉族帮助少数民族发展),文化尊重(保护语言文字与风俗习惯)。毛泽东民族观突破苏联“联邦制”模式,创造性提出单一制国家下的民族区域自治制度,吸收中国传统“大一统”思想,提出“各民族共同建设社会主义”的发展路径。

制度设计与实践路径:民族区域自治制度构建,1952年颁布《民族区域自治实施纲要》,建立三级自治体系(自治区/州/县),形成“大杂居、小聚居”的治理格局,确立“自治机关民族化”原则,要求自治地方行政首长由实行区域自治的民族公民担任。至1965年建立5个自治区、29个自治州。经济文化协同发展策略,实施“少数民族地区民主改革”,废除西藏农奴制等封建制度(1959),设立中央民族学院(1951),系统培养少数民族干部,至1965年累计培养40余万人。

民族平等和民族团结是毛泽东民族观的基本出发点,也是中国处理民族关系的基本原则。在领导中国革命的整个过程中,毛泽东十分注重民族平等和民族团结。红军长征途经的西部地区少数民族众多。面对国民党军队的围追堵截,如何宣传党的政策和主张,让少数民族群众了解红军是区别于国民党军队的代表人民的军队,支持并帮助红军,关系着红军长征能否取得成功。毛泽东所到少数民族聚居之处,都会告诫红军官兵要与各族人民建立亲密的关系,以平等团结的态度对待各族人民。1935年5月,中央红军长征路过冕宁。毛泽东对大家说:“今天找同志们来谈谈大渡河两岸的形势和你们的任务。形势是前后都有敌人,前面是川军阻拦,后面有薛岳追兵,正面是彝族。我们要在这里同敌人周旋是不容易的,但还是有办法的。最要紧的是团结好彝族,回旋余地还是很大的。这就要有策略。老红军有经验,新同志要向老红军学习,只要你们能团结,又团结好彝族,就可以把敌人拖住。”在毛泽东的指导下,刘伯承同彝族沽基族首领小叶丹歃血为盟,结为兄弟,成就全军模范执行党的民族团结政策的一段佳话。

新中国成立后,毛泽东更是强调民族平等和民族团结。首先,毛泽东坚持民族平等,反对大汉族主义和地方民族主义。1953年,针对当时民族政策执行中存在的问题,即有些地方因严重存在着大汉族主义思想而使民族关系很不正常,出现民族压迫、民族歧视的情况,毛泽东尖锐地指出:“此种情形,对于共产党人说来,是不能容忍的。”他还曾说:“汉族这么多人,容易看不起少数民族,不是真心实意地帮助他们,所以必须严格地反对大汉族主义。当然,少数民族中间会要产生狭隘民族主义的,那也要反对。但是,这两个东西,主要的,首先要反对的是大汉族主义。”其次,毛泽东强调加强民族团结,以建设好社会主义事业。1950年2月,毛泽东向陶峙岳讲了关于新疆问题的三点指示,其中第二点为:“新疆是一个多民族地区,必须消除历史上造成的民族隔阂,以加强民族团结。”1959年,毛泽东听完王恩茂和赛福鼎关于新疆工作的汇报后再次指示:“在新疆一定要搞好民族团结。为此,首先要搞好汉族人民和少数民族人民之间的团结。”在解决西藏问题时,毛泽东还把加强汉藏民族团结和西藏内部团结作为最根本的一个原则。1955年2月24日,毛泽东在中南海紫光阁出席达赖、班禅额尔德尼为庆祝藏历木羊年新年举行的宴会上说:“我们大家应当努力,进一步加强和巩固我国各民族间的团结,进一步加强和巩固汉、藏民族间以及藏族内部的团结,共同建设我们伟大的祖国。”在毛泽东的关心和努力下,西藏内部的不团结问题得到合理解决,汉藏之间的团结进一步加强了。

帮助少数民族发展经济文化是国家建设不可或缺的组成部分,是毛泽东民族观的核心思想。自新中国成立以来,毛泽东就十分关心少数民族地区的发展。他主张中国共产党不仅要帮助少数民族发展经济文化,而且还要帮助他们发展人口。1951年4月下旬,阿沛·阿旺晋美率西藏地方政府代表团第一次进京参加和谈时,毛泽东对他说:“历史上,西藏地区的人口曾达到一千多万,现在减少到了一百余万了,这样继续几百年,藏族会灭绝的。我们共产党要帮助所有的少数民族发展政治、经济和文化事业,还要帮助发展人口,对藏族人民尤其是这样。”

1952年10月8日,毛泽东在接见西藏致敬团的代表时也说道:“西藏……经济和文化也需要发展。文化包括学校、报纸、电影等等,宗教也在内。……共产党实行民族平等,不要压迫、剥削你们,而是要帮助你们,帮助你们发展人口、发展经济和文化。人民解放军进入西藏就是要执行帮助你们的政策。”1955年初,毛泽东接见达赖喇嘛和班禅额尔德尼时说:“中央代表、解放军、汉族干部到西藏工作的目的,就是为了帮助西藏人民发展经济文化,为了西藏民族的发展和进步,如果他们不是按这个原则办事的话,你们可以直接找我,找周总理谈,丝毫不用客气。”1957年,毛泽东指示赛福鼎要尽快发展新疆的经济,改善新疆人民的生活。毛泽东对他说:“在新疆第一要做好经济工作。农业、畜牧业、工业要一年比一年发展,经济要一年比一年繁荣,人民生活要一年比一年改善。”正因为毛泽东推动人民政府提供切实帮助,少数民族地区的经济文化事业获得了迅速发展,中国的民族凝聚力也不断得到增强,进一步促进了民族关系的和谐。

有效解决中国的民族问题,培养少数民族干部是关键。毛泽东重视并亲自指导制定了培养少数民族干部的各项方针、政策,为进一步完善民族区域自治制度,推动少数民族各项事业发展进步提供了组织保证。在少数民族地区执行党的路线、方针、政策,少数民族干部具有汉族干部无可替代的优势。推进少数民族地区各项事业发展,必须不断培养少数民族干部,依靠少数民族干部。1950年,在党的七届三中全会会后,毛泽东与王震谈话。在谈到减租减息和土改问题时,毛泽东指出:“当前最重要的是大量训练各民族的干部,必须有数千名民族干部懂得党的政策,懂得具体地组织农民和减租的办法,并经过他们去组织各族广大群众,才能实行减租,否则是不可能的。”1956年,毛泽东在谈到发展党组织和培养少数民族干部时说道:“要注意培养少数民族的党员干部,逐步以少数民族干部来代替汉族干部。县、州、区里的少数民族干部要逐年增加。我们说的民族自治,就是在少数民族地区要认真做到少数民族为主,汉人为副。”只有这样,才能调动少数民族群众的积极性和主动性,支持和推进党的民族工作的开展和民族地区社会主义事业的发展。除此之外,毛泽东还强调要根据少数民族地区各项工作的需要,大力培养少数民族的各种专业干部。在不同场合的谈话中,毛泽东多次表达了这一观点。1959年10月22日下午,毛泽东和刘少奇在中南海勤政殿接见西藏自治区筹备委员会负责人时说:“西藏改革后也要办工业,要西藏人自己办,工程师、技术人员都要有藏族的,因此要注意培养藏族的科学技术干部。……以后各少数民族,都要有军事干部、技术干部、文化干部、政治干部。要注意培养这些干部。”1961年1月23日下午,毛泽东在中南海颐年堂同班禅额尔德尼谈话时说:“西藏人中不仅要有行政干部,还要有文教、医疗、宗教等各方面的干部,而且还要有科学技术干部。”毛泽东的这一主张既适应了各少数民族发展经济、政治、文化等事业的需要,又缩小了各地区各民族之间的发展差距,真正促进了少数民族当家作主。

毛泽东的民族观是毛泽东将马克思主义民族理论与中国民族问题实际相结合的成果,它从理论和实践上为中国共产党正确解决民族问题作出了巨大贡献,为习近平新时代“中华民族共同体”理论奠定基础,其“尊重差异、包容多样”的理念仍指导着当前民族工作。对于今天建设社会主义现代化中国,同样具有十分重要的指导作用。

二、习近平新时代民族理论的创新

习近平民族观是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,其核心内容是中华民族共同体理论。2014年提出“中华民族共同体”概念,2021年明确其为新时代党的民族工作主线。强调“五个认同”(伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义),强调这是“国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂”,通过“交往交流交融”促进深度互动,将民族工作纳入总体国家安全观,明确“维护国家统一和民族团结是各民族最高利益”。2024年进一步提出“铸牢中华民族共同体意识是思政课重点”的教育方针。

习近平坚持优秀的中华民族历史观,指出中国各民族“共同开拓疆域、共同书写历史、共同创造文化”,创造性提出:“十二个必须”的民族工作指导思想,包括坚持党的领导、促进交往交流交融等原则。在实践路径与制度创新方面,发展促进策略:要求“推动各民族为全面建设社会主义现代化国家共同奋斗”,民族地区GDP增速连续多年高于全国平均水平;实施“混合居住”社区建设,2024年民族互嵌式社会结构覆盖率达61%。文化认同工程:强调“文化认同是最深层的认同”,在全国建立1568个少数民族非遗保护项目;推动国家通用语言文字普及与民族文化保护并行,民族地区普通话普及率达85%。习近平民族观实现了马克思主义民族理论中国化时代化的新飞跃,其“多元一体”理念既继承毛泽东时期制度成果,更创新性提出“共同体建设”的系统方案。2024年中央进一步明确,铸牢中华民族共同体意识是习近平文化思想的重要组成部分。

习近平明确提出“铸牢中华民族共同体意识”是新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线,强调要引导各族人民树立“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体理念。理论创新:将中华民族共同体意识纳入习近平文化思想,作为坚持党的文化领导权的具体实践。历史观基础:提出“正确的中华民族历史观”,强调各民族共同开拓疆域、缔造国家、书写历史、创造文化的集体贡献。“五个认同”具体要求:要求各民族坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同,这是铸牢中华民族共同体意识的核心内容。

实践路径与重点领域。教育领域,思政课建设:2024年考察青海时指出“要把铸牢中华民族共同体意识作为学校思政课的重点”,推动“大思政课”与课程思政、社会实践结合。文化认同培养:通过弘扬中华优秀传统文化和红色基因,增强各族学生对共有文化符号的认同。社会治理与经济协作,交往交流交融:倡导各民族“像石榴籽一样紧紧抱在一起”,通过混合居住社区促进社会融合。区域协调发展:实施东西部协作(如闽宁模式),将民族地区发展纳入国家现代化全局。意识形态与国家安全,文化领导权:强调意识形态领域主动权,防止民族问题被外部势力利用。国际话语构建:通过“中国民族发展”国际论坛等平台,主动宣介中国民族政策成就。

习近平的论述实现了从“民族平等”到“共同体构建”的范式转换,是马克思主义民族理论中国化的最新成果。实践中,为应对民族地区发展不平衡、文化差异等挑战提供了系统性方案,2024年民族地区GDP增速连续三年高于全国平均水平。全球意义,为多民族国家治理提供中国智慧,破解了“统一与多元”的治理难题。习近平通过理论创新、制度完善和实践推进三位一体的方式,将铸牢中华民族共同体意识贯穿于治国理政全过程,其核心是强化集体认同、促进融合发展、维护国家安全。

习近平关于中华民族共同体的论述对国际社会产生了深远影响,主要体现在以下方面:为全球多民族国家治理提供中国方案,将马克思主义民族理论与中国实际相结合,提出“铸牢中华民族共同体意识”这一系统性治理理念,为破解“民族认同与国家统一”的世界性难题提供了新范式。其内含的“和合”思维(如“石榴籽”比喻)被联合国教科文组织评价为“东方智慧的现代实践”。2024年民族地区GDP增速连续三年超全国均值,世界银行报告称其“为发展中国家处理民族问题提供了经济融合样本”。推动国际秩序理念革新,超越传统民族治理模式,以“共同体意识”替代西方“族群政治”范式,强调共同性而非差异性。俄罗斯科学院学者评价这是“对亨廷顿文明冲突论的根本性修正”。与人类命运共同体理念协同,作为习近平全球治理思想的组成部分,两者共同构成“国内治理-国际秩序”的完整理论体系。如中非合作论坛将“中华民族共同体建设经验”纳入2024年能力建设合作项目。增强中国国际话语权,通过“中国-东盟民族发展论坛”等平台,已向17国输出民族地区减贫、文化保护等治理技术。将“中华民族多元一体”历史观写入联合国《世界社会报告2025》,打破西方对“民族自决权”的垄断性解释。针对所谓“文化同化”指责,通过非遗保护(如维吾尔木卡姆列入人类非遗名录)等实证回应,2024年获得78国联署支持。据2025年中央周边工作会议部署,将通过“一带一路”人文交流专项,重点向中亚、东南亚推广共同体建设经验。

2024至2025年4月的中国民族工作的最新进展与关键数据,经济发展领域,脱贫攻坚成果:民族八省区(5个自治区+云贵青)2024年GDP总量达16.8万亿元,同比增长6.3%,高于全国平均增速0.5个百分点,民族地区农村居民人均可支配收入达2.1万元,较2020年脱贫时增长42%。重大项目建设:川藏铁路(雅林段)累计完成投资1800亿元,带动沿线30个少数民族县发展特色产业,新疆自贸试验区2024年进出口额突破4000亿元,同比增长23%。社会文化领域,教育发展:全国少数民族在校大学生总数达368万人,较2020年增长28%;国家通用语言文字普及率在民族地区达85%,同步建成少数民族语言资源库53个。文化保护:实施“中华民族优秀传统文化传承工程”,累计收录少数民族非遗项目1568项。民族团结创建,示范工程:全国已建成民族团结进步示范区(单位)3.2万个,覆盖83%的县级行政区,“混合居住”社区模式推广至2100个城市社区,民族互嵌式社会结构占比达61%。法治建设:2024年新修订《民族区域自治法》配套法规27部,5个自治区均出台民族团结进步条例,建立民族事务联合调解中心1.4万个,2024年涉民族因素矛盾纠纷同比下降31%。总的看,习近平的民族观既解决了中国自身的民族问题,更通过理论创新和实践成效,为全球治理贡献了"保持多样性中的统一性"的中国智慧。

三、习近平对毛泽东民族观的继承和发展

毛泽东时期,通过政治制度保障民族平等(如民族自治地方设立),经济上实行“输血式”援助(如援疆援藏),文化上尊重差异,保护少数民族风俗。习近平新时代,提出“铸牢中华民族共同体意识”,推动各民族“交往交流交融”,促进社会融合,将民族团结纳入国家安全体系,强调“五个认同”。习近平提出“民族团结是各族人民的生命线”,继承发展毛泽东“平等团结”思想。

毛泽东的民族观作为马克思主义民族理论中国化的开创性成果,深刻影响了习近平新时代民族工作的理论与实践。习近平在继承毛泽东民族观核心原则的基础上,结合新时代国情和国际环境,进行了创新性发展。毛泽东民族观奠定了中国民族政策的基础,核心是制度保障平等。习近平民族观在新时代提出“中华民族共同体”,更强调文化认同与社会融合。二者共同构成中国民族理论体系的完整链条,毛泽东解决了“制度性平等”问题,习近平则推动“中华民族共同体”的深度融合。毛泽东的民族观为习近平提供了理论框架和实践经验,而习近平在新时代背景下,进一步推动中国民族工作从“制度保障”向“文化认同+经济发展+国家安全”的综合治理模式转变。共同点:坚持马克思主义民族理论中国化,维护国家统一和民族团结。发展点:从“平等团结”到“共同体建设”,从“制度保障”到“文化认同+经济发展+社会治理”的综合模式。总的看:毛泽东的民族观解决了“制度性平等”问题,习近平的民族观则进一步推动“中华民族共同体”的深度融合,两者一脉相承,又与时俱进。

从毛泽东到习近平,中国共产党民族团结思想始终保持着理论逻辑的一脉相承与实践方法的与时俱进。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,需要以历史唯物

主义视角把握民族问题演变规律,将制度优势转化为治理效能,通过高质量发展夯实民族团结的物质基础,借助文化认同凝聚精神力量,最终实现中华民族共同体的有机团结。

秦清润

【欢迎转载 请注明来源】